60歳定年後、5年間の再雇用が終わり、65歳の誕生日の前月末に再雇用契約が満了しました。

65歳からの年金と失業手当を両方もらうやり方と、

失業手当をスムーズに受給する具体的な経緯や注意点を、ご紹介します。

目次

失業手当と年金

失業給付(失業手当)

失業手当は、働く意欲がありいつでも就労できる状態の求職者へ給付を行う雇用保険の制度です。

失業給付(失業手当)とは「雇用保険の基本手当」のことで

一般的に失業手当は、直近6ヶ月間に支払われた月収の50〜80%が支給されます。

過去6ヶ月の給料を180日で割った賃金日額と、離職時の年齢や雇用保険の被保険者期間に応じて、支給総額が決まります。

64歳までは失業給付、65歳以降は高年齢求職者給付金に切り替わります。

支給総額 = 基本手当日額 × 給付日数

基本手当日額 = 賃金日額 × 50〜80%(所定の給付率)

(基本手当日額には上限と下限があります。)

賃金日額 = 離職前6ヶ月間に支払われた給与*の合計額 ÷ 180日

*給与には通勤手当や役職手当などの各種手当は含まれるが、賞与(ボーナス)は含まれない

(賃金日額には上限と下限があります。)

給付日数は仕事を辞めた理由が「自己都合」か「会社都合」かによって異なります。

「自己都合・やむを得ない理由で離職した場合」

雇用保険の被保険者だった期間が20年以上で150日

「会社都合で離職した場合」

雇用保険の被保険者だった期間が20年以上で、離職時の年齢60 〜 64歳で240日

*参考:ハローワーク|基本手当の所定給付日数

退職日が64歳までだと、(自己都合、20年以上加入の場合)150日分

一方、65歳以上で退職すると基本手当はなくなり高齢者求職者給付金50日分のみ

となり減額してしまいます。

※高年齢求職者給付金

65歳以降の退職は「高年齢求職者給付金」50日分のみの支給ですが

退職日以前1年間で合計6ヵ月以上雇用保険に加入条件で

条件を満たせば何度でも「高年齢求職者給付金」を受取ることができます。

そのため、65歳以上で雇用される場合

31日以上引き続き雇用されることが見込で、1週間の所定労働時間が 20 時間以上だと、雇用保険に加入しますので、

中小企業などで加入手続きをしていないときは、雇用保険に加入してもらうように会社に依頼してください。過去2年分までさかのぼって加入が可能です。

失業手当と年金を同時に受給する方法

原則、64歳までの失業給付と65歳からの年金は同時にもらうことができないため、

👉64歳(65歳の誕生日直前)に退職し失業給付の権利をとり、65歳になって求職申込

👉65歳になって年金を申請する

これにより、同時に受給できるようになります。

そのため、最後(5年目)の再雇用契約を、誕生日の前々日までにして契約しておきましょう。

年齢計算に関する法律で、歳をとるのは誕生日の前日となるため、

誕生日の前々日までが64歳であることに注意してください。

65歳の直前に退職するのは、できるだけ給与をもらうためと、

失業給付は離職の翌日から1年間なので手続きが遅れてタイムオーバーとならないためです。

ただ、定年・再雇用の場合は最長1年延長できます。

注意点

会社の規程で、誕生日の前々日退職だと、退職金に影響するのか、会社と事前に確認しておいてください。失業給付や年金だけでなく退職金など含めてトータルで判断しましょう。

失業手当の受取手順

退職から失業手当受取まで

64歳で離職(65歳の誕生日の前々日まで)

手続きに必要な書類等の準備

- 会社から送られてくる

離職票1、離職票2(離職理由確認(自己都合・会社都合など)) - 個人番号 確認書類(マイナンバーカード、住民票など)

- 身元 確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

- 写真(マイナンバーカードを提示すれば写真はいりません)

- 印鑑(必要ありませんでしたが念のため)

- 本人名義の預金通帳(一部、指定できない金融機関があるそうなので心配なら事前確認を)

⇩

65歳になって求職の申込

準備した書類等をもってハローワークへ行き求職の申込をして失業の認定を受けます

受給資格の決定(受給要件を満たしていることをハローワークが確認します)

「雇用保険 受給者のしおり」を受取ります

「雇用保険 受給者 説明会」の日時を指定されます

⇩

待機期間7日(この期間はアルバイト禁止)

⇩

「雇用保険 受給者 説明会」に出席

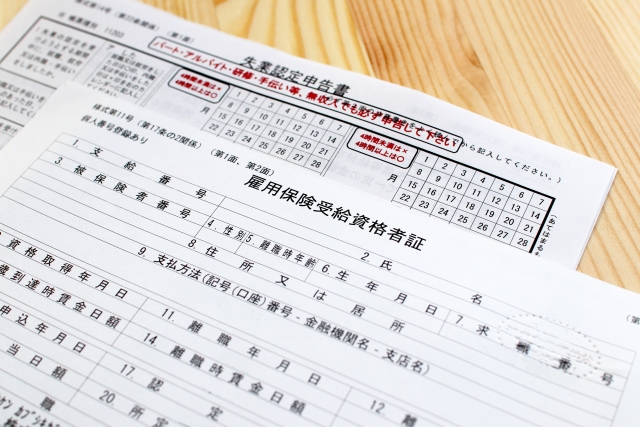

「雇用保険 受給資格者証」(重要)と、「失業認定申告書」(記入用紙)を受取る

第1回目の「失業認定日」※の日時を指定される

※通常の自己都合退職は2ケ月の給付制限がありますが、

再雇用契約満了の退職は給付制限がありません

⇩

求職活動を1回 行う

「雇用保険 受給者 説明会」を受けたことで求職活動を1回したとされるため

1回目の認定日のみ、求職活動が1回ですみます。

求職活動とは

①ハローワークでのセミナー受講

②ハローワークでの会社説明会

③ハローワークでの個別の職業相談

④インターネット求人サイトから応募、会社の求人に直接応募などが主なものになります。

その他、民間や公的機関の職業相談や企業説明会、セミナー受講などもありますが、

求職活動になるか事前にハローワークに確認してください。

私の体験では

①ハローワークのセミナー受講が一番手軽です。

②ハローワークの会社説明会は、会社の担当者から直接、話を聞くので、仕事内容がわかって役に立つし、応募しなくても大丈夫です。

③ハローワークの個別の職業相談は、予約なしで、直接、ハローワークの担当者と相談できますが、何を相談するかは決めておきましょう。

「今もっている資格を活かせる求人はないか」「市役所の求人はないか」「職業訓練について教えて」とか、なんでも相談できるので、思った以上に役立つし手軽です。

④インターネットの求人サイトからの応募は、ハローワークへ行かなくてもできる求職活動で、結果がでていなくても「選考結果待ち」で求職活動として認定してくれます。

求人サイトは、圧倒的に求人登録数の多い「リクナビNEXT」がおすすめです。

すぐに無料登録しましょう!

⇩

1回目の失業認定日にハローワークへ行く(失業保険の受給手続き)

失業認定申告書に記入(事前に記入しておきましょう)

①失業認定日までに働いた場合、日と時間を記入

(注意)

失業手当受給中に短期・短時間のアルバイトをすることは問題ありません。(4時間以上働いた日は、失業手当の支給はありません。)

ただし、所定の労働時間(※)を超えると「就業した(失業中ではなくなった)」と見なされ、失業手当の受給資格を失ってしまいます。

「週20時間以上の労働(※)」の場合と、「31日以上の雇用が見込まれる」場合は、雇用されている労働者として、雇用保険の加入条件を満たしてしまい、失業の状態ではなくなってしまいます。アルバイトをする場合、この上限を超えない範囲に収めましょう。

2028年10月1日より「10時間以上の労働」に改正されます。

受給期間中にアルバイトなどの収入があったにも関わらず、申告しなかった場合、不正受給とみなされるケースがありますので注意してください。

②求職活動の内容

・ハローワークや職業仲介業者、派遣業者などでの

セミナー受講や会社説明会、個別の職業相談などを受けた内容

・求人に応募した内容

応募の結果は、「選考結果待ち」でもOK

⇩

失業認定されれば、失業手当が振込まれます

⇩

2回目以降の認定日には

認定日の前日までに2回以上の求職活動が必要となります。

原則として4週間に1回の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。

1回目と同じように求職活動を行いますが、2回必要になります。

前回の認定日から、今回の認定日の前日までの報告のため、早めに終わらせましょう。

私が行ったハローワークでは、失業認定日に行けば、その日は求職活動を行ったとして認定スタンプをもらえたので、実質、あと1回の求職活動ですみました。

地域のハローワークによって違いがあるのかもしれません。

就職が決まった場合

再就職手当が支給されます

退職後、なるべく早く働いてもらうことを目的とした手当です。

失業手当の給付日数を3分の1以上残して、1年以上の雇用が見込める場合、

【基本手当日額×支給残日数×給付率】

☛3分の2以上残っている場合→給付率70%

☛3分の1以上残っている場合→給付率60%

失業手当を全額受給した方が得のように思えますが、早期に再就職をした方が賃金に加えて再就職手当も受取れるのでトータル収入が増える可能性があります。

教育訓練を受ける場合

再就職に役立つ知識や技能を受講料無料で習得させてくれる制度があります。

失業保険の給付期間が1/3以上残っていること

ハローワークに職業訓練が必要であると認められることが条件です。

※ハローワークで事前に確認してください。

元の給付期間を過ぎても延長して失業手当が支給されるのでお得です。

教科書等経費は必要ですが、受講中、元の給付日数が過ぎても基本日額が延長して支給され、プラスして受講手当(500円/日、上限2万円)、交通費もあります。

ただし、定員が決まっており、競争率は高く、試験、面接を合格しなければ受講はできません。

職業訓練は、あくまでも、再就職や可能性を広げるために必要な技能・知識・資格取得が目的で、就職する気はなくて手当をもらうためとか、勉強や資格取得だけを目的にしていると受講できませんので注意してください。

試験成績だけでなく、入校の意欲や就職の必要性も重視されるそうです。

授業は、学校のように平日フルにあり、民間の通常授業より、短期間に設定されているので、コースによっては、かなり脱落する人も多いとのことです。

職業訓練は、「公共職業訓練」と、「求職者支援訓練」に区分されています。

両者の大きな違いは選考方法で、「公共職業訓練」は学科試験(国語、数学)だけですが、

「求職者支援訓練」は、キャリアコンサルタントとの面接があることです。

「公共職業訓練」は、ハローワークへ応募して試験を受けるだけでいいのですが、

「求職者支援訓練」は、キャリアコンサルタントとの面接があり、

「ジョブカード」という

・キャリアプランシート

・職務経歴書シート

・職業能力証明シート(免許、資格)

・職業能力証明シート(学習歴、訓練歴)

をネット上で作成するため、これらのシート完成後、自分で志望する訓練施設へ提出することになります。

訓練施設で選考(筆記試験、面接等)があり、合格すれば受講がスタートです。

ただ、公共職業訓練の中にも、たまにジョブカードが必要なコースもありますので、確認してください。

私が行ったハローワークで職業訓練の予定リストをみせてもらうと、

ビジネス、パソコン、経理、事務などのコースと、介護、医療関係のコースが主体でした。

民間の訓練施設や会社で、3~4ケ月、定員20名前後

それぞれのコースの概要をみて応募するかどうかを決めます。

※各コースは事前に説明会があるので、興味があれば参考になると思います。

※他地域の職業訓練でも申し込みはできますが、朝9:30から授業がスタートすることが多いので、朝早く他地域へ通うことができるかどうか、要確認です。

まとめ

失業手当は、働く意欲があり、いつでも就労できる状態の求職者へ給付を行う雇用保険の制度です。

失業手当を受取るための手続きは、必要書類をそろえてハローワークへ行く必要があります。

事前に確認と準備をておきましょう。

今回、初めてハローワークへ行き、初めて失業手当の受給手続きなどを経験しました。

初めてのことで緊張しましたし、知らないことばかりでしたので、事前に知っておいた方がいいことや具体的な注意点など、参考になれば幸いです。

コメント